高温障害対策は、作付け品種を「一番星」や「ふくまるSL」「にじのきらめき」などの高温耐性品種に転換することが最も効果的ですが、土壌管理によって根の活性維持や窒素養分の供給を向上させることで、白未熟粒の発生をある程度緩和することが可能です。

今回は、土壌管理による水稲高温障害対策を県内水田土壌の実態と合わせて紹介します。

作土深、適度な透水性の確保

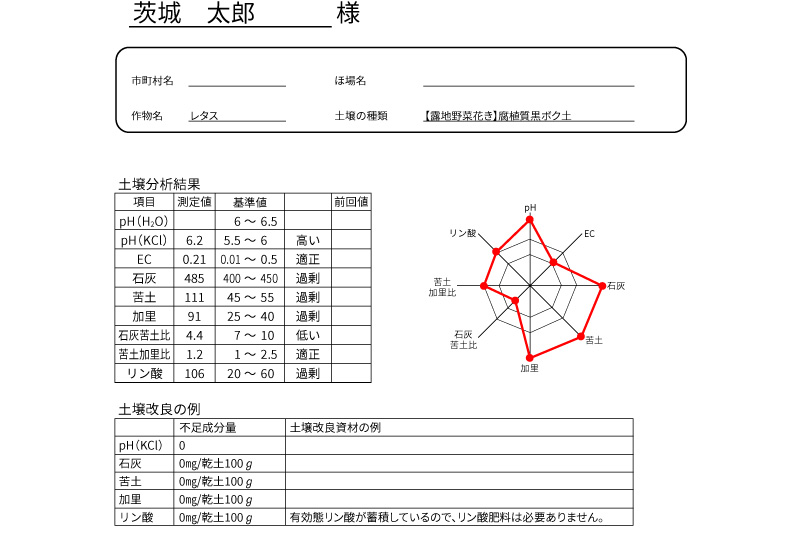

適正な作土深は、15cm以上とされています。作土深を5~21cmの範囲で変えて水稲を栽培すると、作土が浅くなるほど乳白粒や背白粒が増加します(図1)。これは作土が浅い圃場では根の張りが浅い位置に集中し、養水分を吸収可能な土壌の範囲が狭くなっていることによると考えられます。

また、登熟期の圃場の透水性が良いと根の活力が保たれ、養水分の吸収が維持されることにより、乳白粒が減少するほか、千粒重が向上します。暗渠が機能している圃場では中干し以降の減水深20mm程度を目安に水甲を調整します。幼穂形成期以降は稲が最も水を必要とする時期ですが、湛水を続けると生育が過剰になったり、根腐れを起こしたりします。稲に水分を十分に与えながら、土壌中に酸素を補給するということを意識した管理が重要です。

県内の水田は農業機械の大型化などによって、15cmより浅い作土深の圃場が散見されています。また、土壌水分が高い状態で耕起すると練りつけにより、作土直下の耕盤が硬くなりがちです。根の張りや活性を良くする管理は品質向上のほか、収量の向上にもつながります。ただし急激に作土深を深くすると、土壌からの窒素供給量が多くなり、肥沃度が高い圃場では施肥量に注意が必要です。

堆肥の投入による地力窒素の向上

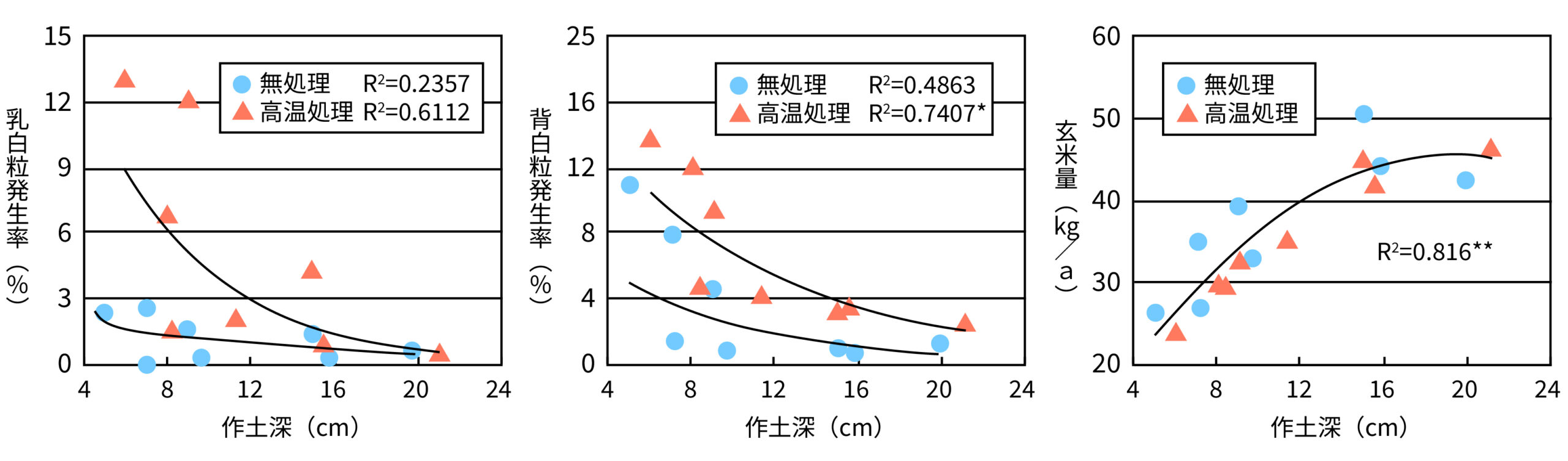

生育後期の窒素供給も白未熟粒発生の抑制には重要です。良食味を求めるばかりに追肥窒素量を少なくすると玄米タンパク質含量は低くなりますが、白未熟粒の発生につながります。図2は、穂揃い期の葉色と白未熟粒(基白粒+背白粒)の発生比率の関係を示しています。特に、登熟期間に日平均気温が28~32℃の高温に遭遇した場合に葉色(窒素養分量)が白未熟粒の発生率に大きく影響することが分かります。

(高橋、2006)

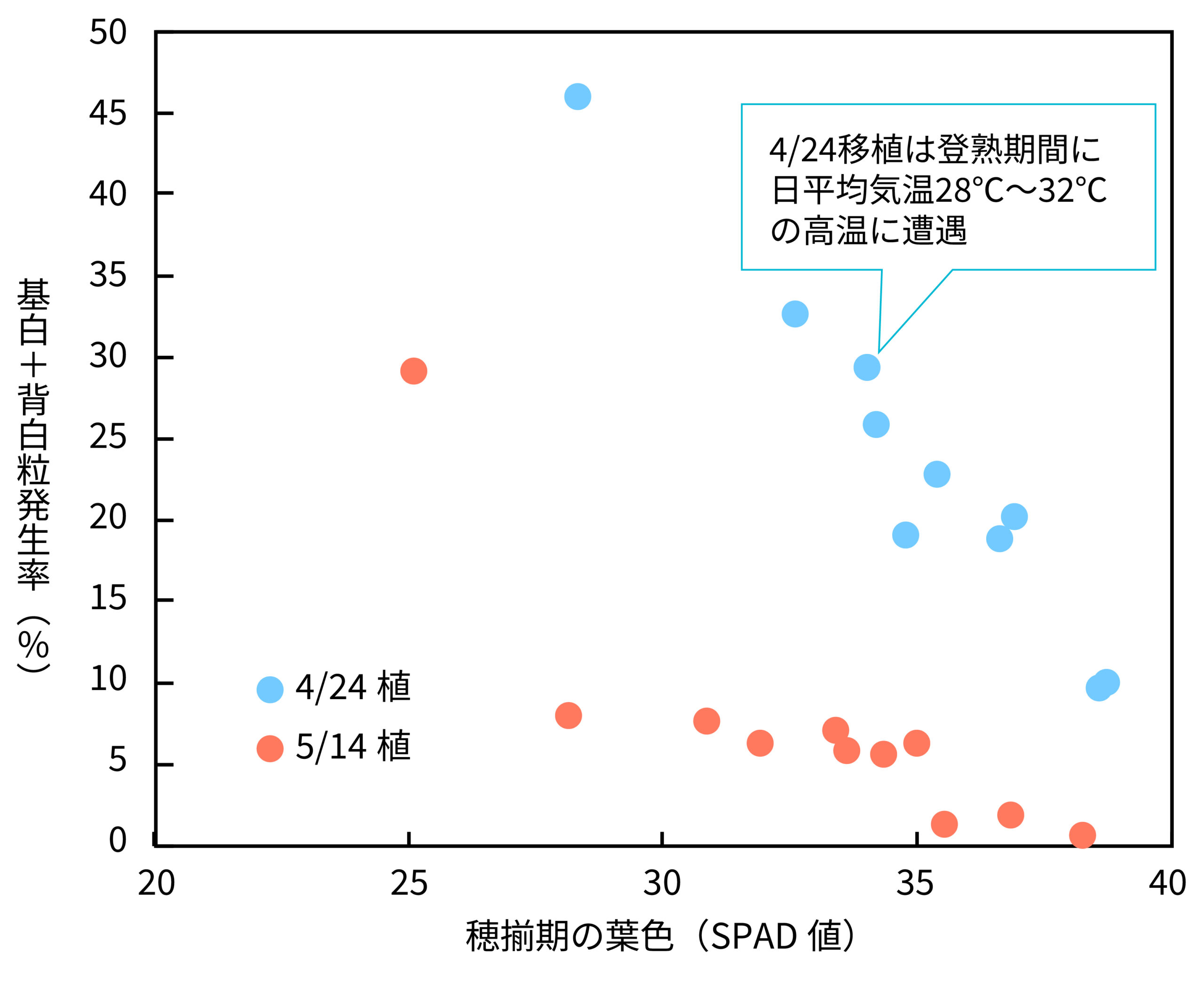

登熟期間の窒素養分は主に、肥料と土壌から供給されます。土壌からの窒素養分は土壌中の有機物含量を高めることで向上します。図3で県内の水田における土壌中の有機物含量の推移を主な構成成分である全炭素含量の変化でみると、堆肥の施用量の減少や、基盤整備による乾田化により減少傾向にあります(図3)。特に夏の地温が高い時期に、ダイズ等の転作作物を導入して圃場を畑状態にすると有機物が減少しやすくなります。

※全炭素含量は土壌乾物重当たりの含有量で示す

水田単作の圃場では有機物の減少量はわずかですが、転作を導入している圃場や乾田では定期的に牛ふん堆肥などで有機物を補給する必要があります。

全量基肥肥料の散布時期

生育後半の窒素供給を考えた時、肥料による窒素供給も重要です。ドローンの普及により穂肥を施用する経営体も増えてきましたが、全量基肥肥料のみの施肥を実施している割合は依然として高くなっています。全量基肥肥料を利用する場合、使用する品種の早晩性にあった被覆尿素の配合や施用量も当然考慮する必要がありますが、忘れがちであるのが肥料の散布時期です。

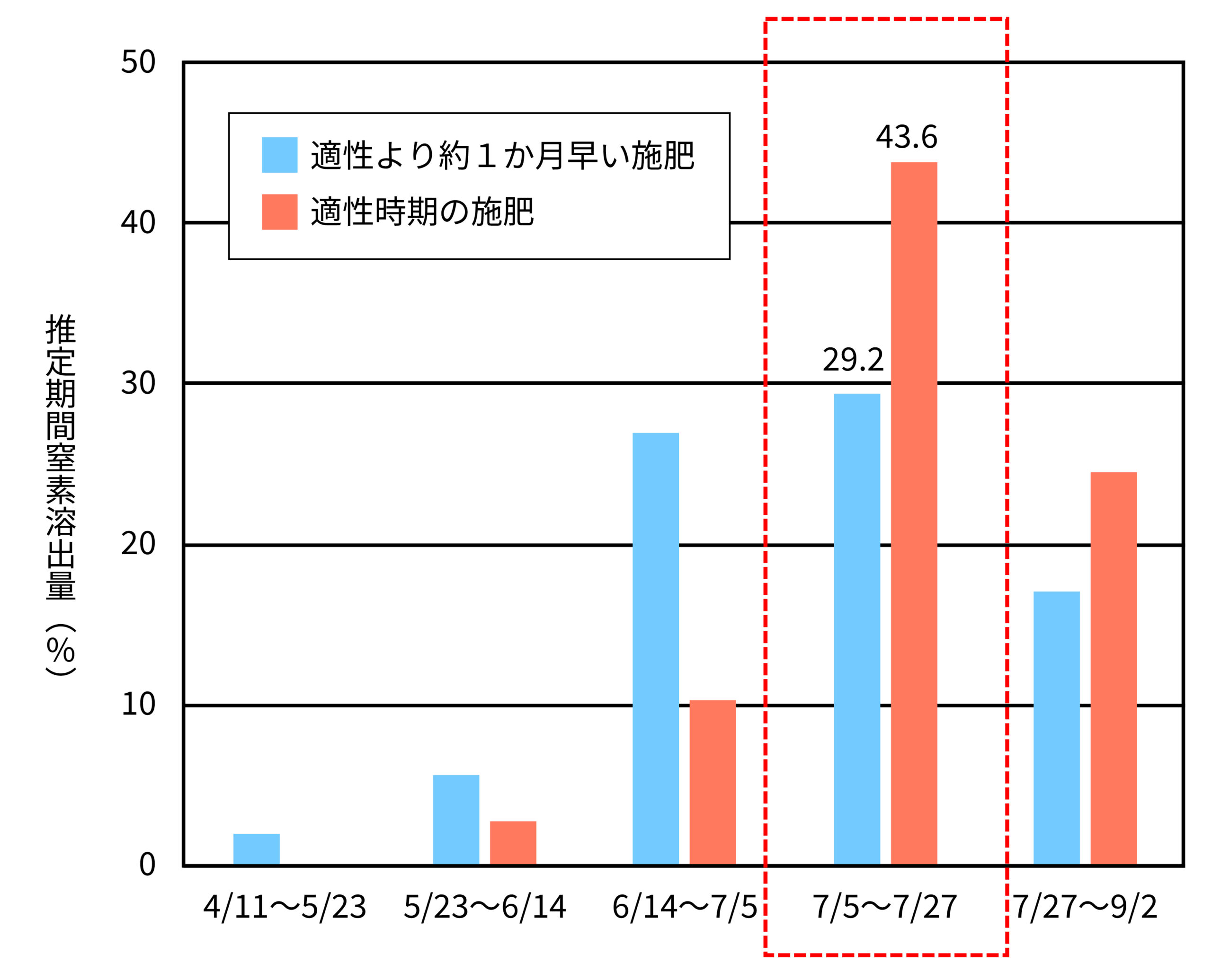

全量基肥肥料は、穂肥の時期に窒素が溶出してくるような被覆尿素が配合されています。ただ、この被覆尿素は積算温度によって窒素の溶出が制御されているため、品種に合った専用肥料を選択しても、散布時期が早すぎると想定した穂肥のタイミングより早い時期に窒素溶出が始まり、早い時期に終わってしまいます(図4)。また、全量基肥肥料に含まれている速効性成分の溶脱も大きくなると想定されます。そのため、早期の施肥は出穂以降の窒素供給量の低下、収量低下につながります。

(2016年茨城農研)

※点線囲みは穂肥時期(幼穂形成期~出穂期)を示す

全量基肥肥料は、移植直後~移植2週間前の施用が適正な散布時期とされています。他の圃場よりも葉色がさめやすいような圃場では、施肥窒素量や肥料銘柄を検討することも重要ですが、まずは肥料散布から移植までの期間が空きすぎていないか確認してみましょう。

ケイ酸肥料の投入

ケイ酸の施用は稲体組織を強くし、いもち病などの病害や風害に対する抵抗性をつけるほかに、穂温上昇防止や葉の光合成能を維持するなどの効果が確認されています。ケイ酸は水稲の収量が550kg/10aの場合、おおよそワラに70kg/10a、籾には30kg/10a含まれており、ワラに含まれるケイ酸の割合が高くなっています。そのため、ワラを圃場に戻す条件で栽培する場合は、かんがい水からのケイ酸の供給も含めて、土壌中の可給態ケイ酸含量はほとんど低下しません。

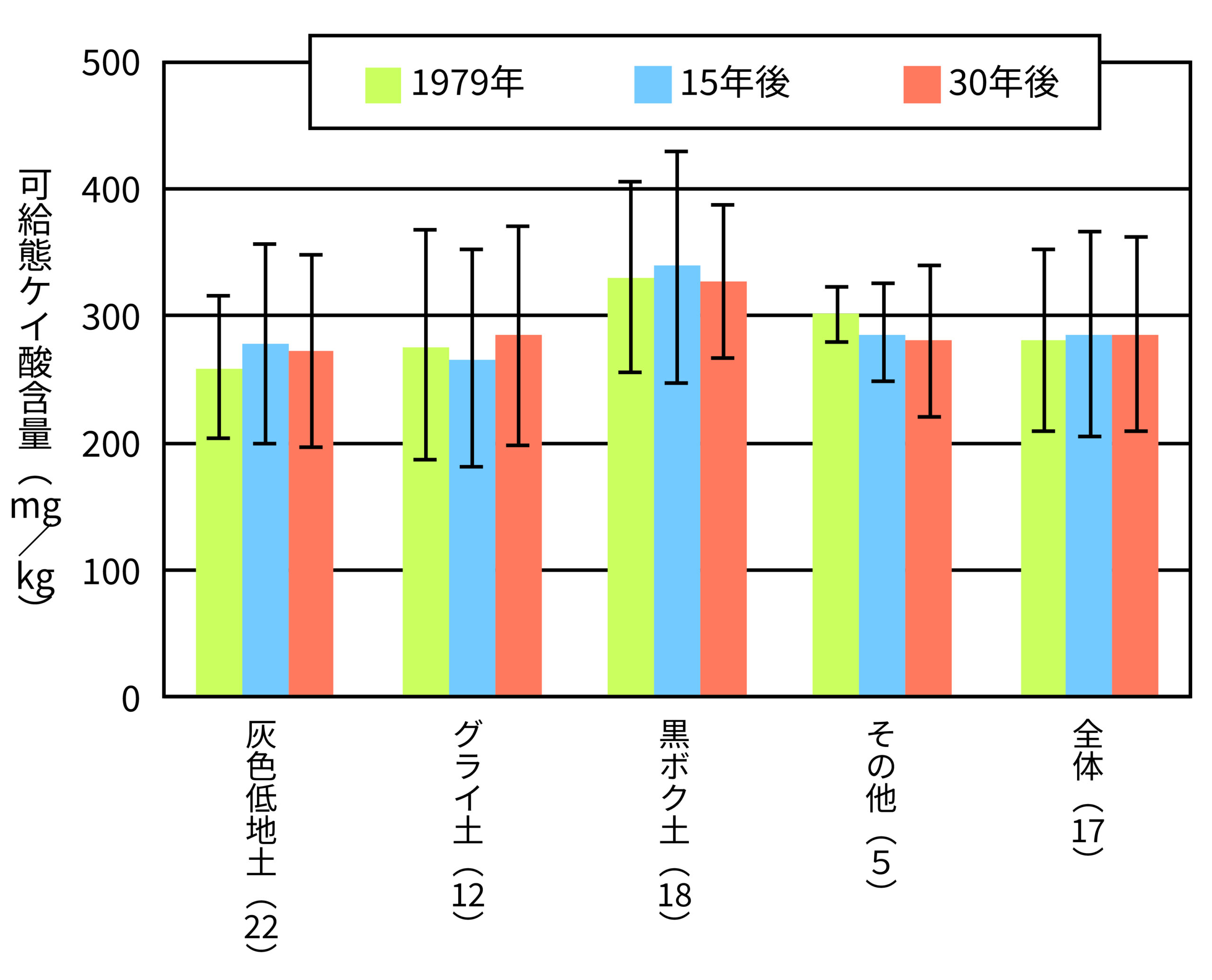

事実、過去30年の県内水田の可給態ケイ酸含量を見ると大きな変化は認められませんでした。しかし、新たな土壌の可給態ケイ酸の評価法(2023年から)では300mg/kgが改善基準値となり、これで見ると県内の水田においては、黒ボク土以外の沖積土壌の可給態ケイ酸含量の平均値は基準値を下回っていることが分かりました(図5)。

※可給態ケイ酸はリン酸緩衝液法抽出法による

( )は、調査地点数を示す

ケイ酸は窒素などの三要素成分と比べて目に見えた施用効果は小さいです。ただし、高温条件であるとケイ酸の吸収が抑制されるとの報告もあり、特にケイ酸が不足しやすい砂質の水田などでは、稲ワラを副資材として含む牛ふん堆肥の施用やケイ酸質肥料の施用を検討しましょう。

以上の高温障害対策は、単独で大きな効果は期待できませんが、収量確保にもつながる技術です。これから高温条件での水稲栽培は「異常」ではなく、「通常」になってくると想定されますので、自身の土壌管理を見直すきっかけになれば幸いです。